スマホ操作可能なエコなラズパイオーディオ(ハード編)

今回の内容

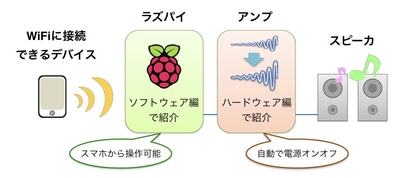

ラズパイオーディオをやってみます。ラズパイオーディオとして、ラズパイにあらかじめ入れた音楽の再生や停止等をスマホから制御できるシステムを作成してみます。まず、ハードウェアとして信号を検知して自動でオンオフするエコなアンプを自作します。アンプはChuMoyと呼ばれるヘッドフォンアンプをスピーカアンプとして流用します。その後、ソフトウェアとしてラズパイ側のソフトウェアを構築してシステムを完成させます。

記事としては、ハードウェア編とソフトウェア編に分けてまとめる予定です。

今回はハードウェア編ということで、以下の順で話をしていきます。なお、作成や利用に関しては、自己責任でお願いします。

さっそく、下図のようなオーディオアンプを作っていきましょう。

ハードウェアの概要

ラズパイが再生するオーディオ信号を、アンプで増幅してスピーカに出力する回路を作成します。本ラズパイオーディオのアンプの特徴は、信号を検知して自動でオンオフするエコなアンプです。なお、これはラズパイオーディオに限らず使える技術だと思います。

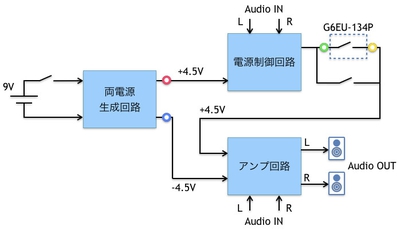

本オーディオアンプの回路構成は、3回路から構成されます。その他の構成要素としては筐体やスピーカがあります。また、図は一部正確ではなく、電源制御回路の後にリレー(G6EU-134P)は電源制御回路の中に含まれるものですが、わかりやすさのため外に出していることに注意してください。

- 両電源生成回路

- 電源制御回路

- アンプ回路

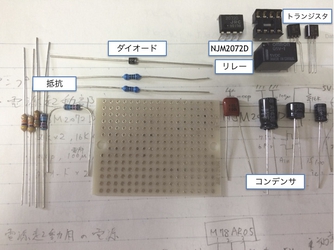

部品一覧

両電源生成回路、電源制御回路、アンプ回路等で使用する部品一覧です。

なお、購入は秋月電子電商さんやマルツパーツさん、千石電商さん等で揃えることができます。

| 用意する部品 | 個数 | 備考 |

|---|---|---|

| 抵抗1.1KΩ | 2 | カーボンか金属抵抗 1/2W以上。2kΩでも良い。 |

| 電解コンデンサ1500uF | 2 | OS-CONと呼ばれるものが良い。容量がより大きい方が好ましい。 |

| npnトランジスタ | 2 | 2SC1815 |

| pnpトランジスタ | 2 | 2SA1015 |

| 用意する部品 | 個数 | 備考 |

|---|---|---|

| 抵抗1Ω | 1 | カーボンか金属抵抗 1/4W以上 |

| 抵抗6.5Ω | 1 | カーボンか金属抵抗 1/4W以上 |

| 抵抗10KΩ | 1 | カーボンか金属抵抗 1/4W以上 |

| 抵抗16KΩ | 2 | カーボンか金属抵抗 1/4W以上 |

| 抵抗47KΩ | 2 | カーボンか金属抵抗 1/4W以上 |

| コンデンサ1000pF | 1 | - |

| 電解コンデンサ10uF | 1 | - |

| 電解コンデンサ220uF | 1 | - |

| 電解コンデンサ470uF | 1 | - |

| 整流ダイオード | 1 | - |

| 信号検知IC | 1 | NJM2072D |

| リレー | 1 | G6EU-134P |

| 用意する部品 | 個数 | 備考 |

|---|---|---|

| 抵抗300Ω | 2 | 金属抵抗(できればオーディオ用) 1/2W以上 |

| 抵抗1.5KΩ | 2 | 金属抵抗(できればオーディオ用) 1/2W以上 |

| 抵抗2KΩ | 2 | 金属抵抗(できればオーディオ用) 1/2W以上 |

| 抵抗3.9KΩ | 2 | 金属抵抗(できればオーディオ用) 1/2W以上 |

| (抵抗4KΩ) | 2 | 金属抵抗(できればオーディオ用) 1/2W以上。 バスブースト機能が欲しいなら使用。 |

| 抵抗15KΩ | 2 | 金属抵抗(できればオーディオ用) 1/2W以上 |

| 可変抵抗10KΩ | 1 | 2連の可変抵抗(ボリューム) Aカーブ |

| フィルムコンデンサ470pF | 2 | フィルムコンデンサが良い |

| (フィルムコンデンサ0.1uF) | 2 | フィルムコンデンサが良い。バスブースト機能が欲しいなら使用。 |

| 電解コンデンサ33uF | 2 | オーディオ用の電解コンデンサが良い。 |

| オーディオIC | 1 | LM4562 |

| リレー | 1 | G6EU-134P |

| 用意する部品 | 個数 | 備考 |

|---|---|---|

| 9VのACアダプタ | 1 | トランス型が音質いいらしい。コンパクトさならスイッチング型で。 |

| DCジャック | 1 | パネルマウント型/td> |

| 3.5mmステレオジャック | 1 | オーディオ信号入力側に使用 |

| 6.3mmモノラルジャック | 2 | オーディオ信号出力側に使用。3.5mmよりもアンプ感がある。 |

| 1回路用トグルスイッチ | 2 | 電源スイッチとリレーの予備スイッチに使用 |

| (2回路用トグルスイッチ) | 2 | バスブースト機能が欲しいなら使用 |

| アルミケース | 1 | お好きな大きさで。ちなみに私は100mm x 70mm x 50mm。 |

| ユニバーサル基板 | 1 | 72mm x 47mm。両電源とアンプ回路を実装。 |

| ユニバーサル基板 | 1 | 47mm x 26mm。電源制御回路を実装。 |

| 導線とスピーカ線 | - | なければ用意 |

| (可変抵抗用のつまみ) | 1 | あったらかっこいいよね |

両電源生成回路

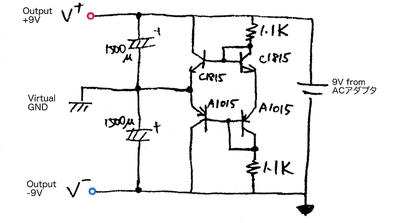

ACアダプタからの電源9[V]から、+4.5[V]と-4.5[V]の両電源を作成します。両電源を作成する理由は、使用するアンプLM4562に両電源が必要ということもありますが、両電源によりアンプの出力段でコンデンサが不要になるためです。ちなみに単電源では出力にVcc/2のバイアスがかかってしまうため出力コンデンサが必要になります。出力段のコンデンサは、もろに信号の通り道なので音質に結構影響するらしいです。私は聴き比べたことがないので、正直どの程度変わるのかよくわかっておりません(^_^;)

両電源回路で使用している電解コンデンサは、できるだけ容量が大きいほうが直流の質が上がり好ましいです。興味があれば「リプル率」「コンデンサ」で検索するといいかもしれません。電源回路のコンデンサはOS-CONと呼ばれるものが好んで用いられているようです。電解コンデンサにしては、ちょっとお高いですが。

両電源回路についてはnabeさんのレールスプリッタがわかりやすいです。今回は、nabeさんのページあるカレントミラー型のレールスプリッタ回路を使用させていただくことにします。この方のページは、アンプ全般の実験やICの比較などをまとめておりますので、ぜひご覧ください。

両電源回路のみ実装した様子を写真に撮り忘れたので、アンプ回路のところに一緒にのせます。

電源制御回路

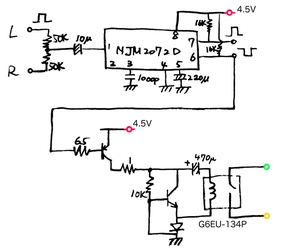

以前の記事で紹介した検出回路とリレーを使用して、アンプに供給する電源をオンオフすることでアンプをエコ仕様にしてみます。具体的には、信号が閾値以下の時はアンプに電源を供給せず、閾値以上で電源を供給します。信号検出は、NJM2072DというICを用いており、図のように1pinが入力、6,7pinが出力です。6pinでは無信号ではHigh、信号検出で Lowとなります。一方、7pinでは、無信号ではLow、信号検出で Highとなります。また、5pinのコンデンサで信号検出した状態の持続時間を調整できます。詳しくは音信号検知回路でオーディオ信号を検知するをご覧ください。

この電源制御回路の面白いところは、図下段のリレー駆動の仕方です。リレーは1巻ラッチングリレーという、電流の向きでリレーがオンオフするものを用いております。図でいうと、上から下へ流れた時にリレーがオンになり、下から上に流れた時にリレーがオフになります。また、常時電流が流れている必要はありません。少し動きを解説します。NJM2072Dの出力がLow(信号検知)になった瞬間は突入電流でリレーがオンします。その後、コンデンサが充電されリレーには電流が流れなくなります。そして、NJM2072Dの出力がHigh(無信号検知)となった時に、信号検出時とは逆の電流がコンデンサからリレーへ流れ、リレーがオフします。

めちゃくちゃクールな回路でしょ。考えた人は天才です。私ではなくヘルスケアで有名なOMRONさんなんですけどね。載っていたページは忘れてしまいました。

実は、この電源制御回路には1つ問題があります。ページ最後にも記載しますが、使用しているのは1接点リレーのため、両電源のアンプでは完全にアンプの電源供給をシャットダウンすることができないことです。今はプラス側電源のみオンオフするようになっています。情けないことに回路が組み立て終わってから気づいたので、もう手遅れでした。解決策としては、2接点のリレーを使うことです。オムロン製リレーのシリーズとしてはG6A-2, G6S, G6K, G6J-Yあたりですかね。それにしても、やり終わってホッとした時に問題に気付くことって、あるあるです。

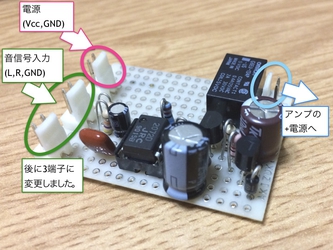

実装した様子が下図です。部品の抵抗値は検討前だったので、多少異なっているかもしれません。実装自体、コンパクトにまとまりました。

アンプ回路

肝心のアンプ回路は、ChuMoyアンプというヘッドフォンアンプ回路をスピーカアンプに流用します。出力足りるの?とかいう疑問があるかもしれませんが、ライブのような大きな音で鳴らすわけではなく、屋内でひっそりと鳴らすので十分だと思います。ハードウェア的な制限のおかげで、お隣さんに迷惑かけてしまうこともないですね。一石二鳥です。

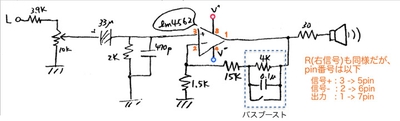

下図に示したアンプ回路は左チャネル分のみなので、右チャネルも同様に組んでください。オーディオICであるLM4562は、両チャネル分の回路が入っていますので2つ用意する必要はありません。抵抗やコンデンサ、スピーカのみ2組必要です。

入力側の抵抗3.9kΩは、結合時に電源制御回路でオーディオ検知がうまくいかなかったため挿入しております。出力側抵抗30Ωについては、LM4562の発振防止のために入れております。両方とも本当は入れたくなかったんですけどね。

このアンプ回路は、低音を強調(バスブースト)できるようにローパスフィルタをループバックに仕込んでいます。カットオフ周波数fc=1/(2*pi*R*C)で計算できます。回路図ではfc=398[Hz]としておりますので、398[HZ]以下の周波数帯が強調されます。

全体の増幅度は11倍、バスブーストの増幅度は3.7倍です。実際に音楽を鳴らしてみるとバスブーストの増幅度はもう少し高いほうが良さそうでした。6倍くらいがちょうどいいかな。

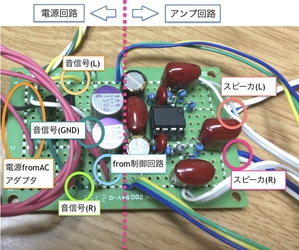

実装した様子が下図です。基板に両電源生成回路とアンプ回路を両方実装しました。

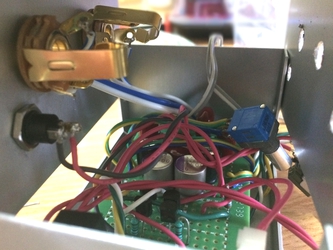

いざ筐体へ

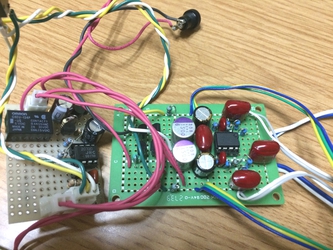

まず、全ての回路を結合します。この時点で、一通り動作することを確認しておきます。ケースに入れてしまうと修正できなくなってしまうので。

次に、スイッチやボリューム、オーディオジャック等を筐体へ固定するために、アルミケースに穴を開けていきます。開ける位置が決まったら、電動ドリルで穴を開けます。前面にはオーディオ入力用のイヤホンジャック、各種スイッチ、ボリュームを配置し、背面にはスピーカ用のジャックとDCジャックを配置しました。

あとは結合した回路を筐体に詰めます。スイッチ等を開けた穴に通して、ナットで固定します。この時、回路とアルミケースが接触しないように、スペーサや厚手のビニールを使って絶縁しましょう。

お好みでボリュームのつまみをつけると完成です。うん、控えめなゴールド色のつまみが高級感を醸し出します!

アンプにiPodとスピーカを繋いでワクワクしながら動作確認もおこなってみましたが。。。動きませんでした。。。

一度バラして見てみると、回路を若干無理に詰め込んだことと一ヶ所だけ半田付けが甘かったため、その部分がとれていたことが原因でした。

再度、チャレンジして無事動かすことに成功!めでたし、めでたし。

アンプだけではなくせっかくならスピーカも作りたいよ、という方はamazonで簡単に作れそうなスピーカボックスがあるので、そちらを利用すれば良いかもしれません。

FOSTEX スピーカーボックス P800-E

動作テストと反省点

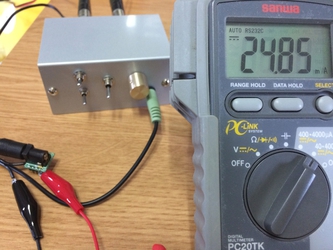

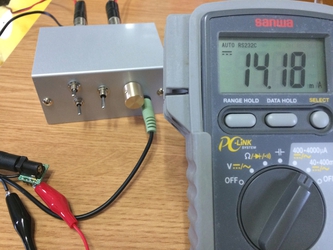

信号検出時と無信号時の消費電流を見てみます。

半分くらいには抑えられていますが、無信号時(アンプ電源オフ)で14mAだったので想定よりも流れていました。おそらくアンプの負電源は供給されたままだからではないかと思ってます。なのでリレーを2接点して両電源とも遮断してあげないといけないですね。

もう1点、リレーによりいきなり電源が入るのでスピーカからポップノイズ(ボツっという音)が鳴ってしまいます。これ、気になる上にスピーカにダメージを与えるので良くないんです。対策としては、電源投入時から遅延させてリレーをオンにする回路をアンプ出力段に入れて、ポップノイズを防ぐ方法があります。ちょっと面倒ですよね。

さて、この次はラズパイオーディオのソフトウェア編です。

| << 音信号検知回路でオーディオ信号を検知するへ | スマホ操作可能なエコなラズパイオーディオ(ソフト編)へ >> |